1886(明治19)年岩手県日戸村(現盛岡市日戸)生まれ。本名一。1898(明治31)年、盛岡中学へ入学、5年時に中退。19歳で処女詩集『あこがれ』を出版。その後、盛岡、函館、小樽、釧路を経て、東京で文学活動に励むが、病のため26歳の若さで生涯を閉じる。歌集『一握の砂』、『悲しき玩具』等。

-

若き石川啄木像(舟越保武 作)

1965(昭和40)年彫刻家舟越保武氏が、苦心して制作した啄木像です。舟越氏がとりわけ気に入った作品で、いつも身近に置いて親しんだ作品でした。平成14年の青春館の開館に合わせ、道子夫人の計らいにより盛岡にやって来たものです。美少年と名高い啄木の顔に、熱き詩人の魂が刻み込まれた、いい表情の啄木像です。

【舟越保武】1912(大正元)年岩手県一戸町に生まれ、盛岡で育つ。盛岡中学校で松本竣介と同級。東京美術学校彫刻科卒。卒業後、佐藤忠良らと新制作派協会彫刻部創立に参加、1967(昭和42)年より1980(昭和55)年まで東京芸術大学教授。現代日本の具象彫刻の第一人者として数々の賞を受ける。2002(平成14)年2月5日逝去。

-

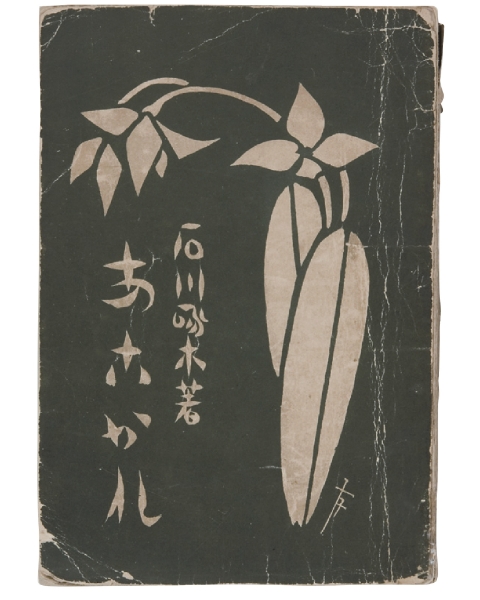

あこがれ

1905(明治38)年5月3日、東京の小田島書房より出版された、啄木の処女詩集。定価50銭。78編の詩が収められ、序文を上田敏、跋文(ばつぶん)を与謝野鉄幹が書いています。巻頭に啄木は、「此書を尾崎行雄氏に献じ併て遙に故郷の山河に捧ぐ」と記している。この本を出版してまもなく啄木は節子との結婚のため盛岡に戻りました。

-

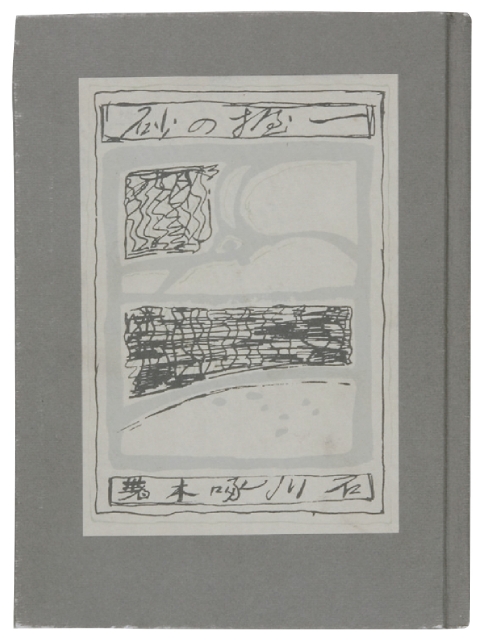

一握の砂

1910(明治43)年12月1日、東京の東雲堂書店より出版された、啄木の処女歌集。定価60銭。校正刷があがってきた10月29日は生後24日でこの世を去った長男真一の葬儀の日でした。啄木は夭折した愛児の死を悼み、挽歌8首を追加。「盛岡の中学校の/露台の/欄干に最一度我を倚らしめ」ほか計551首が5章に分けて収められています。

-

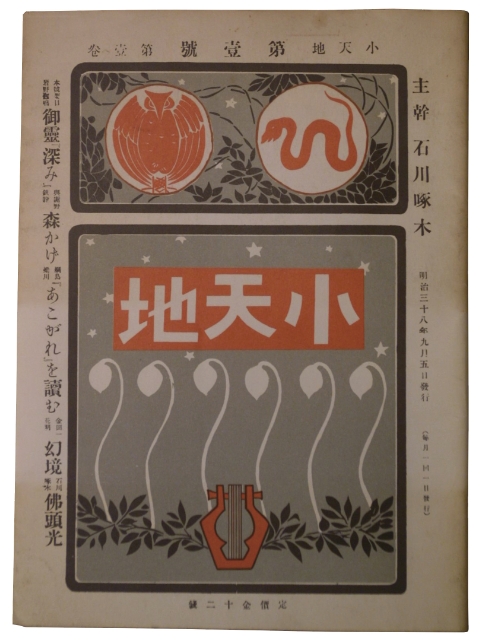

小天地

1905(明治38)年9月5日に創刊された文芸誌。定価12銭。啄木は同年6月4日より帷子小路(現在の盛岡市中央通三丁目)で新婚生活を始めます。そこで、両親と妹と一緒に、3週間暮らしました。その後、加賀野磧町に転居し、文芸誌『小天地』を刊行しましたが、1号のみで終わりました。主幹・編集人は石川啄木、発行人は石川一禎。与謝野鉄幹、新渡戸仙岳等の作品を掲載。啄木自身も長詩3編・長歌・短歌を、妻節子も短歌「こほろぎ」他(13首)を発表しています。

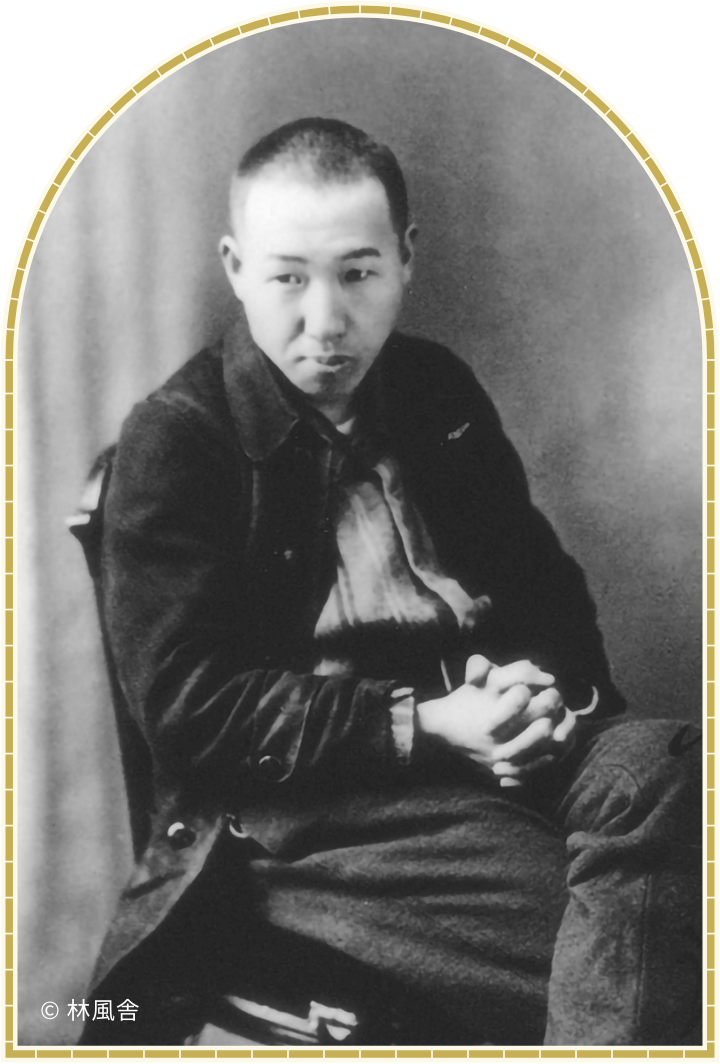

1896(明治29)年岩手県花巻川口町(現花巻市豊沢町)生まれ。盛岡中学、盛岡高等農林学校卒。1921(大正10)年から、稗貰農学校教諭。植物、鉱物採集、音楽、演劇を愛し、短歌、詩、童話などを数多く作る。1924(大正13)年詩集『春と修羅』童話集『注文の多い料理店』を出版。この2冊だけが生前に刊行された本である。

-

宮沢賢治像(高田博厚 作)

1971(昭和46)年彫刻家高田博厚氏が、宮沢賢治の弟清六氏の依頼で制作した賢治像。高田は約30年に及ぶパリ時代に親交のあった、ロマン・ロラン、ルオー、高村光太郎、梅原龍三郎ら内外の著名な芸術家の肖像彫刻を多く制作。高田は「彼が持つ東北人の素朴さとその魂を、この賢治像から感じてもらえればよい」と語っています。

【高田博厚】1900(明治33)年石川県七尾市に生まれ、福井で育つ。東京外語学校イタリア語科中退、高村光太郎との交友から彫刻を始め、国展などに出展、1931(昭和6)年渡仏。フランスでの、ロマン・ロラン、マルチネらフランス一級の知性、芸術家との親密な交友は、創造と思索の原点となっている。肖像を彫刻する時、高田は表面的な類似に捕らわれず、相手の人格の本質に迫り、その持っている内面の豊かさを作り出しました。1957(昭和32)年帰国。新制作協会会員、高村光太郎賞選考委員、日本ペンクラブ理事などを歴任。1987(昭和62)年6月17日逝去。

-

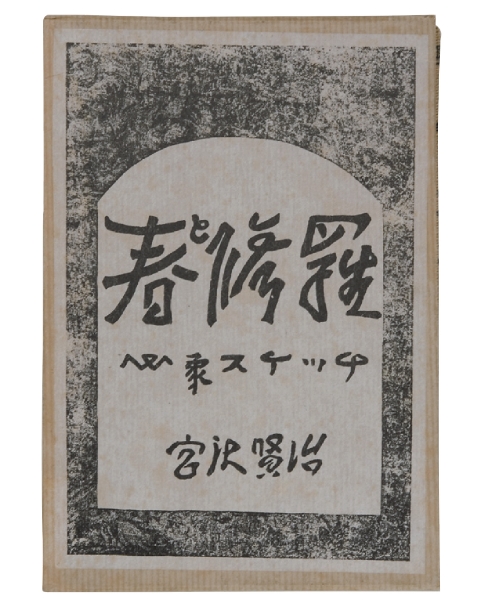

心象スケッチ『春と修羅』

1924(大正13)年4月20日、東京の関根書店より自費で出版され、生前に刊行された唯一の詩集。賢治はこれを詩集と呼ぶことを嫌い、「心象スケッチ」と称しました。発行部数1000部、定価2円40銭。「小岩井農場」「無声慟哭」などの詩が収められています。賢治は、この『春と修羅』出版後、『春と修羅第二集』『春と修羅第三集』の出版を予定していたが、実現できませんでした。

-

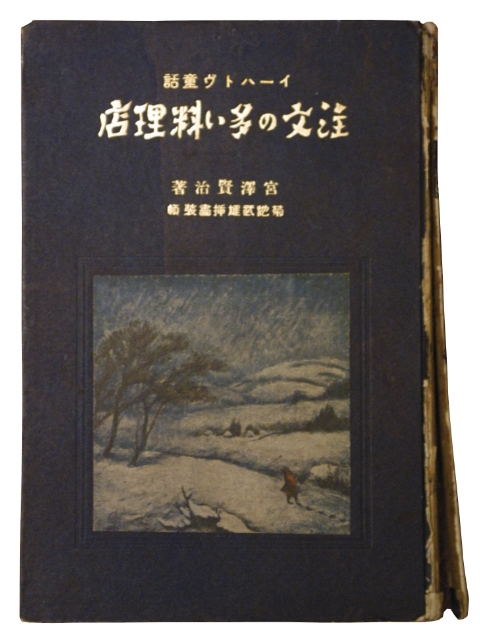

イーハトヴ童話『注文の多い料理店』

1924(大正13)年12月1日、東京光原社より出版されました。生前に刊行された唯一の童話集。発行部数1000部、定価1円60銭。発売元は杜陵出版部・東京光原社。光原社の及川四郎と発行人の近森善一は、賢治と盛岡高等農林学校(現岩手大学農学部)時代の学友で、及川四郎に支えられて出版が実現しました。「どんぐりと山猫」「鹿踊りのはじまり」などの童話が9作品収められています。初版本出版の際に作られた広告チラシに次の文が記されています。「イーハトヴは一つの地名である。(中略)実にこれは著者の心象中に、このような情景をもって実在したドリームランドとしての日本岩手県である(後略)」

-

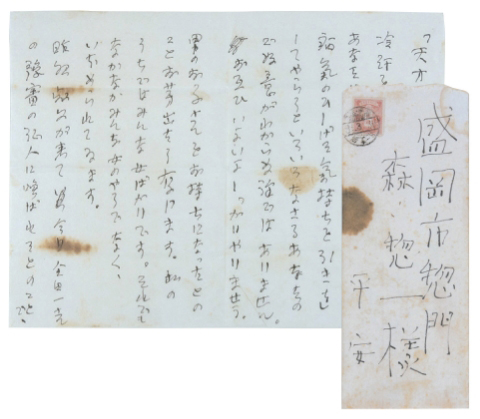

手紙・ハガキ等

宮沢賢治から作家(当時は岩手日報記者)森荘已池に宛てた手紙・ハガキ等19通。随時、精密複製を展示。

-

国譯妙法蓮華経

賢治の遺言により、死後の1934(昭和9)年6月5日、盛岡の山口活版所より出版されました。発行者は宮沢清六(賢治の弟)、印刷部数1000部。天・日・清・明といった分類により100部ずつ分け、天一・天二・と番号を付され、父と弟の手によって賢治の友人知己に送られました。当館に寄贈された『国譯妙法蓮華経』は、「明」の3冊目にあたります。